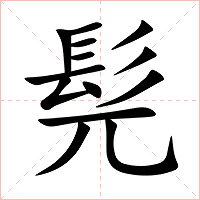

髡怎么讀 髡的意思

| 漢字 | 髡 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄎㄨㄣ |

| 部首 | [髟] 鬢字頭 |

| 筆畫 | 總筆畫:13 部外:3 |

| 異體字 | ? 髠 髨 ?? ?? ?? ?? |

| 字形結構 | 上下結構 |

| 統一編碼 | 基本區 U+9AE1 |

| 其它編碼 | 五筆:degq 倉頡:shmu 鄭碼:chgr 四角:72212 |

| 筆順編碼 | 1211154333135 |

| 筆順筆畫 | 一丨一一一フ丶ノノノ一ノフ |

| 筆順名稱 | 橫 豎 橫 橫 橫 撇折 點 撇 撇 撇 橫 撇 豎彎鉤 |

髡字的意思

古代一種把頭發剃光的刑罰。

髡字的基本解釋

基本字義

● 髡

kūn ㄎㄨㄣˉ

古代剃去男子頭發的一種刑罰:髡首(剃去頭發,光頭)。髡鉗(剃去頭發,并用鐵圈束頸)。古代指和尚。古代稱修剪樹枝。英語 to shear tree; ancient punishment

法語 tondu

髡字的詳細解釋

詳細字義

◎ 髡

髨、髠 kūn

〈動〉

(1) (形聲 。( kūn )從髟( biāo),與毛發有關,兀( wù)聲。本義:古代一種剃去頭發的刑罰)

(2) 同本義 [ancient punishment of shaving off the hair of a criminal]

髡,剃發也。——《說文》

髡者,使守積。——《周禮·掌戮》

辯通鑿顛者髡。——劉向《列女傳》

接輿髡兮。——《楚辭·屈原·涉江》

乃髡鉗季布。——《史記·季布欒布列傳》

(3) 又如:髡刖(古代刑罰,去發稱髡,斷足稱刖);髡鉗(古代刑罰,去發為髡,用鐵束頸為鉗);髡發(剃去頭發);髡首(剃光頭發,光頭);髡人(被剃去頭發的罪人);髡頭(光頭。同髡首)

(4) 剪去樹枝 [lop off tree branches]

十年以后,髡一樹,得一載,歲髡二百樹,五年一周。——《齊民要術》

詞性變化

◎ 髡 kūn

〈名〉

僧尼 [monk]。如:髡緇(道士,代指道教);髡人(僧侶,僧人);髡首(指僧尼)

髡字的辭典解釋

剃發。多用于刑罰。《說文解字·髟部》:「髡,??發也。」《三國演義·第六三回》:「因直言觸忤劉璋,被璋髡鉗為徒隸,因此短發。」

剪去樹木的枝葉,使之光禿。《齊民要術·卷五·種槐柳楸梓梧柞》:「十年之后,髡一樹,得一載,歲髡二百樹,五年一周。」

名古代剃去男子頭發的刑罰。始于秦代,隋唐后漸廢。

康熙字典解釋

髡【亥集上】【髟部】 康熙筆畫:13畫,部外筆畫:3畫

《唐韻》苦昆切《集韻》《韻會》《正韻》枯昆切,??音坤。《說文》??髮也。從髟,兀聲。或從元。《周禮·秋官·掌戮》髡者使守積。《註》王之同族不宮之者,髡頭而已。《前漢·??法志》當黥者,髡鉗爲城旦舂。

又人名。《孟子註》淳于髡,齊之辨士。

又樹禿曰髡。《齊民要術》種柳千樹足柴,歲可髡二百樹。

又《集韻》去骨切,音窟。

又五忽切,音兀。義??同。

說文解字解釋

說文解字

髡【卷九】【髟部】

??髮也。從髟兀聲。髨,或從元。苦昆切

說文解字注

(髡)??髮也。楚辭涉江。接輿髡首。王注云。髡、剔也。剔者、俗??字。周禮。髡者使守積。注云。此必王之同族不宮者。宮之爲翦其類。髡之而巳。而部曰。罪不至髡。完其而鬢曰耏。從髟。兀聲。苦昆切。十三部。

(髨)或從元。元亦兀聲也。故亦從元聲。古或假完爲髡。如漢?法志。完者使守積。王制注同。