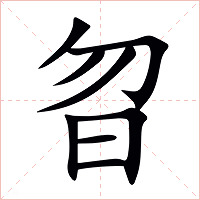

曶怎么讀 曶的意思

| 漢字 | 曶 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄏㄨ|ㄏㄨˋ |

| 部首 | [曰] 扁日旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:8 部外:4 |

| 異體字 | ?? ?? ?? ?? ?? |

| 字形結構 | 上下結構 |

| 統一編碼 | 基本區 U+66F6 |

| 其它編碼 | 五筆:qrjf 倉頡:pha 鄭碼:ryok 四角:27602 |

| 筆順編碼 | 35332511 |

| 筆順筆畫 | ノフノノ丨フ一一 |

| 筆順名稱 | 撇 橫折鉤 撇 撇 豎 橫折 橫 橫 |

曶字的意思

曶字的基本解釋

曶字的詳細解釋

詳細字義

◎ 曶 hū

〈形〉

疾速 [fast]。如:曶曶(迅速);曶霍(形容迅疾)

詞性變化

◎ 曶 hū

〈動〉

輕忽 [neglect]

用心于內,不求于外,子時人皆曶之。——《漢書》

◎ 曶 hū

〈名〉

(1) 極小的量度單位名 [a measure unit]

夫數出于杪曶,以成毫厘,毫厘積累,以成分寸。——《后漢書》

(2) 曶鼎。西周中期青銅器。高二尺,圍四尺,深九寸,款足作牛首形 [a kind of vessel]

(3) 笏的古字 [ancient word of 笏]

曶字的辭典解釋

極微小的數。《續漢書志·第二·律歷志中》:「夫數出于杪曶,以成毫牦,毫牦積累,以成分寸。」

形疾速的、快速的。《文選·揚雄·羽獵賦》:「昭光振燿,蚃曶如神。」《文選·傅毅·舞賦》:「蜲蛇姌裊,云轉飄曶。」

動輕忽、忽略。《漢書·卷八七·揚雄傳下·贊曰》:「用心于內,不求于外,于時人皆曶之。」通「忽」。

康熙字典解釋

曶【辰集上】【日部】 康熙筆畫:8畫,部外筆畫:4畫

《韻會》昒書作曶。《前漢·司馬相如傳》曶??闇昧,得耀乎光明。《註》曶??,早朝也。◎按與曰部?字不同。?從曰,與忽同。此從日。《字彙》云同忽,非是。

說文解字解釋

說文解字

曶【卷五】【曰部】

出氣詞也。從曰,象氣出形。《春秋傳》曰:“鄭太子曶。”??,籒文曶。一曰佩也。象形。呼骨切

說文解字注

(曶)出氣?也。玉篇作?。出?者、其意也。?者、其言也。意內言外謂之?。此與心部忽音同義異。忽、忘也。若羽獵賦蠁曶如神、傳毅舞賦雲轉飄曶、漢樊敏碑奄曶滅形皆出氣之意。倐?之皃本當用此字。不當作忽忘字也。楊雄傳。於時人皆曶之。則假曶爲忽。古今人表仲忽作中曶。許云鄭大子曶。則未識名字取何義也。今則忽行而曶廢矣。從曰。?象氣出形。呼骨切。十五部。俗作曶。春秋傳曰。鄭大子。始見左傳桓公十年。今字作忽。

(??)籒文。從口。一曰佩也。象形。按六字當作一曰佩也五字。系於象氣出形之下、春秋傳之上。淺人改易之。致不通耳。下得謂古笏可從口、不可從曰。亦不得謂?象笏形也。咎繇謨。六律五聲八音在治忽。漢書在治忽作七始訓。史記作來始滑。裴駰曰。尙書滑字作曶。音忽。鄭曰。曶者、臣見君所秉。書思對命者也。君亦有焉。據此則象笏字古作。許竹部無笏。