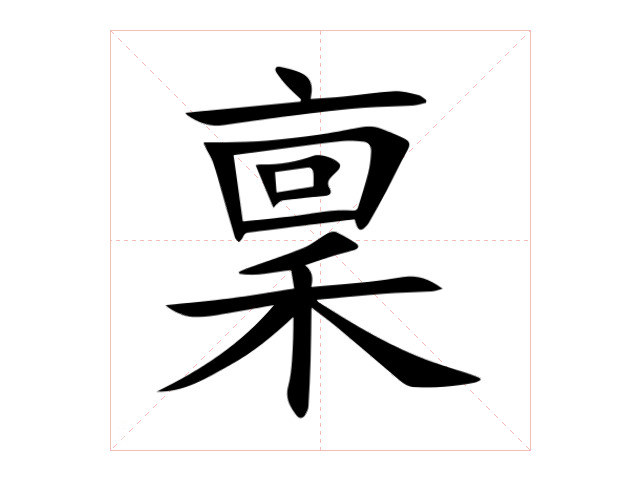

稟怎么讀 稟的意思

| 漢字 | 稟 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄅㄧㄥˇ |

| 部首 | [禾] 禾木旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:13 部外:8 |

| 異體字 | 廩 稟 ?? |

| 字形結構 | 上下結構 |

| 簡體字形 | 稟 |

| 統一編碼 | 基本區 U+7A1F |

| 其它編碼 | 五筆:ylkt 倉頡:ywrd 鄭碼:sjjm 四角:00904 |

| 筆順編碼 | 4125251131234 |

| 筆順筆畫 | 丶一丨フ丨フ一一ノ一丨ノ丶 |

| 筆順名稱 | 點 橫 豎 橫折 豎 橫折 橫 橫 撇 橫 豎 撇 捺 |

稟字的意思

同“稟”。

稟字的基本解釋

基本字義

● 稟

bǐng ㄅㄧㄥˇ

◎ 同“稟”。

英語 report to, petition

德語 Bericht, Eingabe, Bittschrift, Rapport (S)?,(Befehle u.?.)? entgegennehmen, befolgen (V)?,Bericht (an seinen Vorgesetzten oder die Eltern)? erstatten (V)

法語 informer un supérieur,pétition

稟字的詳細解釋

稟字的辭典解釋

天賦的資質。如:「天賦異稟」。宋·朱熹〈大學章句序〉:「然其氣質之稟或不能齊,是以不能皆有以知其性之所有而全之也。」

動承受。《書經·說命》:「王言惟作命不言,臣下罔攸稟令。」漢·孔安國·傳:「稟,受也。」《左傳·昭公二十六年》:「先王所稟于天地,以為其民也。」

下對上、卑對尊、或民眾對官署的陳述。如:「稟告」、「稟明原委」。《宋書·卷四二·劉穆之傳》:「賓客輻輳,求訴百端,內外咨稟,盈階滿室。」《儒林外史·第一回》:「那知縣時仁,發出二十四兩銀子來。」

稟ㄌㄧㄣˇlǐn 名谷倉。《新唐書·卷八四·李密傳》:「今稟無見糧,難以持久。」通「廩」。

稟ㄅㄧㄣ?bīn(一)?之又音。

康熙字典解釋

稟【午集下】【禾部】 康熙筆畫:13畫,部外筆畫:8畫

《唐韻》《集韻》《韻會》??力錦切,音懔。《說文》賜穀也。從?從禾。《徐曰》公稟賜之也。《廣韻》與也。《增韻》供也,給也,受也。《禮·中庸》旣稟稱事。《歐陽氏曰》古者給人以食,取之倉廩,故因稱稟給,稟食。《前漢·孝文紀》吏稟當受鬻者。《師古註》稟,給也。

又《唐韻》《集韻》《韻會》??筆錦切,賓上聲。受命曰稟。《書·說命》臣下罔攸稟令。《傳》稟,受也。毛氏曰:今俗以白事爲稟,古無此義。

又水名。《水經注》長社北界有稟水。

又《集韻》逋鴆切,賓去聲。受也。《韻會》俗作稟,非。

說文解字解釋

說文解字

稟【卷五】【?部】

賜穀也。從?從禾。筆錦切

說文解字注

(稟)賜榖也。賜榖曰稟。中庸。旣稟稱事。鄭注周禮宮正、內宰、廩人、掌固皆云。稍食、祿稟也。又司稼注云。賙、稟其艱阨。晉惠帝云。官鼃可給稟。凡若此類。今本多譌爲廩。卽有未譌者、亦皆讀爲力甚切矣。今之廩膳生員、於古當作稟膳。從?禾。禾猶榖也。榖??於?。周禮所謂以待賙賜、稍食也。凡賜榖曰稟。受賜亦曰稟。引伸之凡上所賦、下所受皆曰稟。左傳言稟命則不威是也。筆錦切。七部。