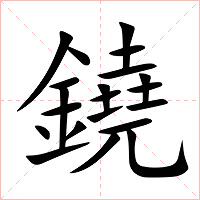

鐃怎么讀 鐃的意思

| 漢字 | 鐃 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄋㄠˊ |

| 部首 | [釒] 金字旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:20 部外:12 |

| 異體字 | 鐃 |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 簡體字形 | 鐃 |

| 統一編碼 | 基本區 U+9403 |

| 其它編碼 | 五筆:qffq 倉頡:cggu 鄭碼:pbbg 四角:84112 |

| 筆順編碼 | 34112431121121121135 |

| 筆順筆畫 | ノ丶一一丨丶ノ一一丨一一丨一一丨一一ノフ |

| 筆順名稱 | 撇 點 橫 橫 豎 點 撇 提 橫 豎 橫 橫 豎 提 橫 豎 橫 橫 撇 豎彎鉤 |

鐃字的意思

同“鐃”。

鐃字的基本解釋

基本字義

● 鐃

náo ㄋㄠˊ

銅質圓形的打擊樂器,比鈸大。 古代軍中樂器,像鈴鐺,但沒有中間的錘。英語 cymbals; hand bell; disturb

德語 Nao (chin. Bronzeglocke ohne Kl?ppel)? (S, Mus)

法語 clochette militaire pour arrêter les tambours,cymbales

鐃字的詳細解釋

鐃字的辭典解釋

樂器名:? ? 青銅制,形似鈴無舌,體短而闊,有中空的短柄可安木把。一般以大、中、小三件為一組,用以止息擊鼓。《周禮·地官·鼓人》:「以金鐃止鼓,以金鐸通鼓。」漢·鄭玄·注:「鐃如鈴無舌,有秉,執而鳴之,以止擊鼓。」? ? 銅制的打擊樂器。一副兩片,形狀像鈸,但中間隆起部分較小。《清史稿·卷一○一·樂志八》:「鐃,笵銅為之,面徑一尺二寸。中隆起,穿孔貫紃,左右合擊。」

動攪擾。《莊子·天道》:「萬物無足以鐃心者,故靜也。」通「撓」。

康熙字典解釋

鐃【戌集上】【金部】 康熙筆畫:20畫,部外筆畫:12畫

《唐韻》女交切《集韻》《正韻》尼交切《韻會》泥交切,??音呶。《說文》小鉦也。軍法,卒長執鐃。《玉篇》似鈴無舌,軍中所用也。《釋名》鐃,聲鐃鐃也。《周禮·地官·鼓人》以金鐃止鼓。《註》鐃如鈴,無舌,有柄,執而鳴之,以止擊鼓。

又奏樂所用也。《禮·樂記》始奏以文,復亂以武。《註》文謂鼓,武謂金,鐃樂始奏先擊鼓,亂猶言終也。鼓聲爲陽,故謂文。鐃聲爲隂,故謂武。文以始之,武以收之,言節奏得宜也。

又《博古圖》漢舞鐃二,其形上圜下方,下作疏櫺,中含銅丸,謂之舌鼓,動有聲。

又樂府有鐃歌,軍中鼓吹曲也。

又與譊通。《後漢·五行志童謠》今年尚可,後年鐃。○按風俗通作譊。

又《集韻》《正韻》??女敎切,與橈同。《莊子·天道篇》萬物無足以鐃心者。

說文解字解釋

說文解字

鐃【卷十四】【金部】

小鉦也。軍法:卒長執鐃。從金堯聲。女交切

說文解字注

(鐃)小鉦也。鉦鐃一物。而鐃較小。渾言不別。析言則有辨也。周禮言鐃不言鉦。詩言鉦不言鐃。不得以大小別之。大司馬。仲冬大閱。乃??退。鳴鐃且卻。左傳。陳子曰。吾聞??不聞金。亦謂聞??進、聞鐃退也。從金。堯聲。女交切。二部。軍灋。卒長執鐃。見大司馬職。五人爲伍。五伍爲兩。五兩爲卒。