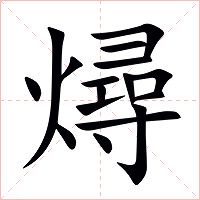

燖怎么讀 燖的意思

| 漢字 | 燖 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄒㄩㄣˊ |

| 部首 | [火] 火字旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:16 部外:12 |

| 異體字 | 燂 燅 爓 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 統一編碼 | 基本區 U+71D6 |

| 其它編碼 | 五筆:ovaf 倉頡:fsmi 鄭碼:uojd 四角:97846 |

| 筆順編碼 | 4334511121251124 |

| 筆順筆畫 | 丶ノノ丶フ一一一丨一丨フ一一丨丶 |

| 筆順名稱 | 點 撇 撇 點 橫折 橫 橫 橫 豎 提 豎 橫折 橫 橫 豎鉤 點 |

燖字的意思

1.用火燒熟。

2.古代祭祀用的煮得半熟的肉:“祭禮有腥、燖、熟三獻。”

3.方言,用開水燙后去毛:揚湯燖毛。鴨毛不燖不凈。

燖字的基本解釋

● 燖

xún ㄒㄩㄣˊ

用火燒熟。 古代祭祀用的煮得半熟的肉:“祭禮有腥、燖、熟三獻。” 方言,用開水燙后去毛:揚湯燖毛。鴨毛不燖不凈。

英語 reheat food

德語 aufw?rmen (V)?,brühen (V)?,w?rmen (V)?,aufw?rmen, sich einsingen (V)?,brühen (V)?,w?rmen (V)

法語 réchauffer (la nourriture)?

燖字的詳細解釋

詳細字義

◎ 燖 xún

〈動〉

(1) 把已宰殺的豬或雞等用熱水燙后去掉毛 [hot-water depilate]

揚湯燖毛,毛須彌聚。——晁補之《豬齒臼化佛贊》

又如:燖毛;燖雞

(2) 古代祭祀用肉,沉于湯中使半熟;也泛指煮肉 [boil meat]

祭禮有腥、燖、熟三獻。——宋· 沈括《夢溪筆談》

燖字的辭典解釋

將冷卻的熟食溫熱。《集韻·平聲·侵韻》:「燂,火孰物。或作燖、燅。」通「燅」。

將肉沉於湯中。《集韻·平聲·鹽韻》:「燖,沉肉於湯也。」宋·沈括《夢溪筆談·卷三·辯證一》:「祭禮有腥、燖、熟三獻。」

以熱水燙後去毛。如:「揚湯燖毛」。北魏·酈道元《水經注·溳水注》:「溫水出竟陵之新陽縣東澤中……其熱可以燖雞。」

康熙字典解釋

燖【巳集中】【火部】 康熙筆畫:16畫,部外筆畫:12畫

《集韻》《韻會》《正韻》??徐心切,音尋。《玉篇》本作燂。詳燂字註。

又《集韻》或作燅。《儀禮·有司徹》乃燅尸俎。《註》古文燅皆作尋。記或作燖。春秋傳曰:若可燖也,亦可寒也。◎按左傳哀十二年,今本作若可尋也。

又《集韻》慈鹽切《韻會》昨鹽切,??音潛。《玉篇》本作燂。《集韻》沈肉於湯也。或作爓煔。《儀禮·聘禮註》膚豕肉也。惟燖者有膚。《釋文》燖,劉音尋。一本作爓,音潛。

又《廣韻》徐鹽切《集韻》徐廉切,??音閻。《廣韻》本作燅。詳燅字註。

說文解字解釋

說文解字

燂【卷十】【火部】

火熱也。從火覃聲。火甘切。又,徐鹽切

說文解字注

(燂)火熱也。廣雅。燂、煗也。攷工記弓人。撟角、欲?於火而無燂。注云。燂、炙爛也。故書燂或作朕。從火。覃聲。大甘切。又徐鹽切。七部。