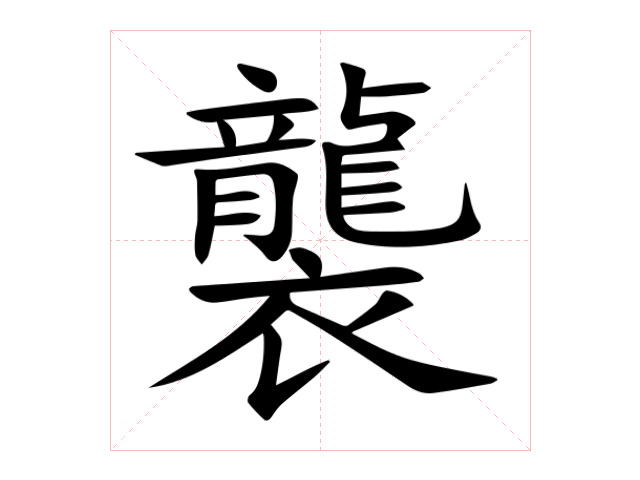

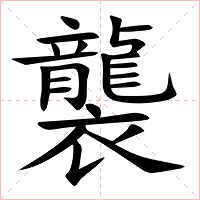

襲怎么讀 襲的意思

| 漢字 | 襲 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄒㄧˊ |

| 部首 | [衣] 衣字旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:23 部外:17 |

| 異體字 | ?? ?? ?? 襲 ? |

| 字形結構 | 上下結構 |

| 簡體字形 | 襲 |

| 統一編碼 | 基本區 U+8972 |

| 其它編碼 | 五筆:uege 倉頡:ypyhv 鄭碼:sisr 四角:01732 |

| 筆順編碼 | 4143125111515111413534 |

| 筆順筆畫 | 丶一丶ノ一丨フ一一丨一フ一フ一一一丶一ノフノ丶 |

| 筆順名稱 | 點 橫 點 撇 橫 豎 橫折鉤 橫 橫 橫 豎折撇/豎折折 橫 豎彎鉤 橫 橫 橫 點 橫 撇 豎提 撇 捺 |

襲字的意思

同“襲”。

襲字的基本解釋

基本字義

● 襲

xí ㄒㄧˊ

◎ 同“襲”。

英語 raid, attack; inherit

德語 beerben, erben ,Raubzug (S)?,Xi (Eig, Fam)

法語 attaquer par surprise,assaillir,un ensemble (vêtements)?

襲字的詳細解釋

襲字的辭典解釋

死者所穿的衣服,衣襟在左。《說文解字·衣部》:「襲,左衽袍。」

量詞。計算成套的衣服或被褥的單位。《史記·卷四三·趙世家》:「賜相國衣二襲。」《漢書·卷七·昭帝紀》:「有不幸者,賜衣被一襲。」

姓。如晉代有襲元之。

動為死者穿衣服。漢·劉熙《釋名·釋喪制》:「衣尸曰襲。襲,匝也。以衣周匝,覆衣之也。」

加一件外衣。《禮記·內則》:「寒不敢襲,癢不敢搔。」

穿上。《文選·司馬相如·上林賦》:「襲朝服,乘法駕。」宋·蘇軾〈和陶歸去來兮辭〉:「豈襲裘而念葛,蓋得稱而喪微。」

重復、重疊。《左傳·哀公十年》:「吾卜于此起兵,事不再令,卜不襲吉。」《淮南子·泛論》:「此圣人所以重仁襲恩。」

因循。如:「沿襲」、「因襲」。《史記·卷二四·樂書》:「五帝三王,樂各殊名,示不相襲。」《文選·陸機·文賦》:「或襲故而彌新,或沿濁而更清。」

繼承、接受。如:「世襲」。《左傳·昭公二十八年》:「故襲天祿,子孫賴之。」

趁人不備而攻擊。如:「偷襲」、「侵襲」。《左傳·莊公二十九年》:「凡師有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。」

及至、撲向。如:「春風襲面」、「涼意襲人」。《楚辭·屈原·九歌·少司命》:「綠葉兮素枝,芳菲菲兮襲予。」

調和。《淮南子·天文》:「天地之襲精為陰陽。」漢·高誘·注:「襲,合也;精,氣也。」

康熙字典解釋

襲【申集下】【衣部】 康熙筆畫:22畫,部外筆畫:16畫

〔古文〕???褶《唐韻》《正韻》似入切《集韻》《韻會》席入切,??音習。《玉篇》重衣也。《禮·玉藻》裘之裼也,見美也。服之襲也,充美也。

又《樂記》周還裼襲,禮之文也。

又《通鑑》趙烈侯賜公仲連衣二襲。《註》上下皆具曰襲。

又《說文》左袵袍也。

又服也。《司馬相如·上林賦》襲朝服。

又合也。《周語》朕夢協于朕卜,襲于休祥,戎商必克。

又因也。《禮·曲禮》卜筮不相襲。

又重也。《左傳·哀十年》卜不襲吉。

又入也。《晉語》大國道小國襲焉曰服,小國敖大國襲焉曰誅。

又受也。《左傳·昭二十八年》故襲天祿,子孫受之。

又掩其不備也。《左傳·莊二十九年》凡師有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。

又雜襲,雜沓也。《前漢·蒯通傳》魚鱗雜襲,飄至風起。

又姓。《通志·氏族略》晉有隱士襲元之。《南史》有襲蔿。《玉篇》籀文作??。《篇海》又作??。

說文解字解釋

說文解字

襲【卷八】【衣部】

左衽袍。從衣,龖省聲。??,籒文襲不省。似入切〖注〗?、褶、??,古文。

說文解字注

(襲)??衽袍。小斂大斂之前衣死者謂之襲。士?禮。乃襲三稱。注曰。遷尸於襲上而衣之。凡衣死者。左衽不紐。按喪大記。小斂大斂。祭服不倒。皆左衽結絞不紐。襲亦左衽不紐也。袍、褻衣也。記曰。纊爲繭。緼爲袍也。許曰。袍、襺也。士喪禮。襲衣有爵弁服、皮弁服、褖衣。注。褖衣所以表袍者。子羔之襲繭衣裳與稅衣爲一是也。斂始於襲。襲始於袍。故單言袍也。襲字引申爲凡揜襲之用。若記曰帛爲褶。士喪禮古文作襲。叚借字也。喪大記、玉藻用禮今文作褶。注曰。褶、袷也。有表裏而無著。許依古文禮。故不收褶字。凡經典重襲之義。如筮襲于夢。武王所用。祥襲則行。不襲則增。修德而改?。皆當作褶。褶義之引申。從衣。龖省聲。似入切。七部。

(??)籒文襲不省。