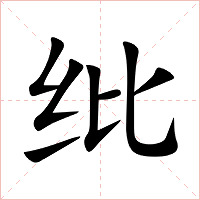

紕怎么讀 紕的意思

| 漢字 | 紕 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄆㄧ|ㄆㄧˊ|ㄅㄧˇ |

| 部首 | [纟] 絞絲旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:7 部外:4 |

| 異體字 | 紕 ?? ?? |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 繁體字形 | 紕 |

| 統一編碼 | 基本區 U+7EB0 |

| 其它編碼 | 五筆:xxxn 倉頡:vmpp 鄭碼:zrrr 四角:22110 |

| 筆順編碼 | 5511535 |

| 筆順筆畫 | フフ一一フノフ |

| 筆順名稱 | 撇折 撇折 提 橫 豎提 撇 豎彎鉤 |

紕字的意思

布帛絲縷等破壞散開:線紕了。把這一團毛線紕開。

[pí]1.在衣冠或旗幟上鑲邊:“素絲紕之”。

2.所鑲的邊緣:“縞冠素紕”。

[bǐ]古代中國西北少數民族所織的獸毛布。

紕字的基本解釋

基本字義

● 紕

(紕)

pī ㄆㄧˉ

◎ 布帛絲縷等破壞散開:線紕了。把這一團毛線紕開。

其它字義

● 紕

(紕)

pí ㄆㄧˊ

在衣冠或旗幟上鑲邊:“素絲紕之”。 所鑲的邊緣:“縞冠素紕”。其它字義

● 紕

(紕)

bǐ ㄅㄧˇ

◎ 古代中國西北少數民族所織的獸毛布。

英語 spoiled silk; hem of dress; mista

德語 Fehler, Irrtum (S)

法語 lache

紕字的詳細解釋

詳細字義

◎ 紕

紕 pī

〈名〉

(1) 疏忽;謬誤 [mistake]

五者一物紕繆。——《禮記·大傳》

(2) 如:紕越(過失,錯誤);紕妄(謬誤虛妄);紕戾(訛錯;不合情理);紕亂(錯亂);紕僻(錯誤)

(3) 通“妣”。已故的母親 [deceased mother]

自傷紀考紕。——《金廣延母徐氏紀產碑》

詞性變化

◎ 紕

紕 pī

〈動〉

(1) 布帛、絲縷等破壞披散 [dishevel]。如:紕疏(布帛經緯松散);紕薄(布帛之類絲縷稀疏);紕縵(經緯稀疏的帛);紕纇(布帛等織物稀疏而有毛病。猶言次品);紕軟(稀疏柔軟)

(2) 另見 pí

基本詞義

◎ 紕

紕 pí

〈名〉

(形聲。從糸,比聲。本義:緣飾;邊緣) 同本義 [edge with lace,border,etc.]

從糸,比聲。謂氐所制毛布。——《說文》。按,此字本當訓“緣”也。

紕,緣也。——《廣雅》

縞冠素紕。——《禮記·玉藻》。注:“邊緣也。”

詞性變化

◎ 紕

紕 pí

〈動〉

(1) 在衣冠或旗幟上鑲邊 [rim with lace]

紕,飾也。——《爾雅》

素絲紕之。——《詩·鄘風·干旄》

紕以爵韋六寸。——《禮記·雜記》。注:“在旁曰紕。”

(2) 另見 pī

紕字的辭典解釋

康熙字典解釋

紕【未集中】【糸部】 康熙筆畫:10畫,部外筆畫:4畫

《廣韻》房脂切《集韻》《韻會》頻脂切,??音毗。《爾雅·釋言》紕,飾也。《詩·鄘風》素絲紕之。《箋》素絲爲縷,以縫紕旌旗之旒縿。

又《集韻》平祕切,音備。《正韻》毗意切,音避。義??同。

又《集韻》賔彌切,音??。《正韻》蒲糜切,音皮。緣也。《禮·玉藻》縞冠素紕。《註》緣邊也。

又《廣韻》符支切《集韻》頻彌切,??音陴。義同。

又《廣韻》匹夷切《集韻》篇夷切,??音批。《禮·大傳》五者一物紕繆。《註》紕繆,猶錯也。

又《玉篇》紕,纇也。

又《廣韻》繒欲壞也。

又《增韻》繒疏也。

又《集韻》蒲眠切,音蹁。《說文》紕,氐人??也。

又《集韻》補履切,音比。義同。

又《廣韻》昌里切,音齒。績苧一紕。出《新字林》。《集韻》或作??。

說文解字解釋

說文解字

紕【卷十三】【糸部】

氐人??也。讀若《禹貢》玭珠。從糸比聲。卑履切

說文解字注

(紕)氐人??也。氐人所織毛布也。周書伊尹爲四方獻令。正西以紕罽爲獻。後漢西南夷傳。冄駹夷能作毞毲。毞卽紕也。華陽國志同。禮記用紕爲紕繆字。從糸。毛似糸。故從糸。比聲。讀若禹貢玭珠。卑履切。十五部。亦平聲。玭珠見玉部注。