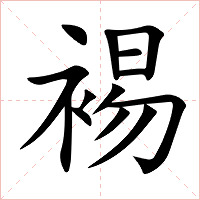

裼怎么讀 裼的意思

| 漢字 | 裼 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄒㄧ|ㄊㄧˋ |

| 部首 | [衤] 衣字旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:13 部外:8 |

| 異體字 | |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 統一編碼 | 基本區 U+88FC |

| 其它編碼 | 五筆:pujr 倉頡:laph 鄭碼:wtro 四角:36227 |

| 筆順編碼 | 4523425113533 |

| 筆順筆畫 | 丶フ丨ノ丶丨フ一一ノフノノ |

| 筆順名稱 | 點 橫撇/橫鉤 豎 撇 點 豎 橫折 橫 橫 撇 橫折鉤 撇 撇 |

裼字的意思

嬰兒的衣服。

[xī]脫去或敞開上衣,露出內衣或身體的一部分:袒裼。

裼字的基本解釋

基本字義

● 裼

xī ㄒㄧˉ

◎ 脫去上衣,露出身體的一部分:袒裼。

其它字義

● 裼

tì ㄊㄧˋ

◎ 嬰兒的包被。

英語 to take off one's top; divest

德語 Windeln (S)?,ausziehen, ablegen (Kleidung)? (V)

法語 mettre à nu la partie supérieure du corps,se mettre torse-nu

裼字的詳細解釋

詳細字義

◎ 裼 tì

〈名〉

(1) 嬰兒的包被 [swaddling clothes]

乃生女子,載寢之地,載衣之裼。——《詩·小雅·斯干》。毛傳:“裼,褓也。”

(2) 另見 xī

基本詞義

◎ 裼 xī

〈動〉

(1) 脫去衣服露出上身 [be naked to the waist;divest or unbutton one's upper garment]

裼,袒也。從衣,易聲。——《說文》

裼,脫衣見體也。——《玉篇》

襢裼暴虎。——《詩·鄭風·大叔于田》

襢裼,肉袒。——《爾雅》

徒裼以趨敵。——《史記·張儀傳》

聞戰,頓足徒裼。——《戰國策·初見秦》

曹君袒裼而觀之。——《韓非子·十過》

(2) 又如:袒裼(袒、裼都指脫去衣服,露出上身,但袒還指脫去衣袖露出上臂,問吉兇露左臂,受刑露右臂);裼襲(古行禮時,袒外衣而露裼衣,且不盡覆其裘,謂之裼裘。非盛禮時,以此為敬)

(3) 脫去外衣露出內衣 [take off the outer clothing]

裼降立。——《儀禮·聘禮》

詞性變化

◎ 裼 xī

〈名〉

(1) 古代加在裘上面的無袖衣 [jacket]

裘之裼也,見美也。——《禮記·玉藻》

(2) 另見 tì

裼字的辭典解釋

包覆嬰兒的被褥。《詩經·小雅·斯干》:「乃生女子,載寢之地,載衣之裼。」漢·毛亨·傳:「裼,褓也。」

裼ㄒㄧˊxí 名古代加在皮裘外面的長衣,相當于現在的披風。《孟子·公孫丑上》:「雖袒裼裸裎于我側,爾焉能浼我哉!」

動穿上長衣。《禮記·玉藻》:「不文飾也,不裼。」

袒露,脫去上衣露出身體。《史記·卷七○·張儀傳》:「秦人捐甲,徒裼以趨敵。」唐·司馬貞·索隱:「裼,袒也。謂袒而見肉也。」

康熙字典解釋

裼【申集下】【衣部】 康熙筆畫:14畫,部外筆畫:8畫

《唐韻》先擊切《集韻》《韻會》先的切,??音錫。《爾雅·釋訓》袒裼,肉袒也。《詩詁》去上衣曰裼。《玉篇》脫衣見體也。

又裘單曰裼。《禮·玉藻》裘之裼也,見美也。《疏》裘上加裼衣,裼衣雖加,他服猶開,露裼衣見裼之美,以爲敬也。

又他計切,音替。《詩·小雅》載衣之裼。《傳》褓也。《箋》褓,夜衣也。

說文解字解釋

說文解字

裼【卷八】【衣部】

袒也。從衣易聲。先擊切

說文解字注

(裼)但也。但各本作袒。今正。人部曰。但者、裼也。故此云裼者、但也。是爲轉注。序云。五曰轉注。建類一首。同意相受。??老是也。老部曰。老者、考也。考者、老也。是之謂建類一首。同意相受。凡全書中異部而互訓者視此。裼訓但。但訓裼。其一耑也。在許當時確知訓裼之字作但不作袒。自許至今。經傳子史皆爲袒裼。不爲但裼。賴許書僅存。可識字之本形本義。又以今字改之。則古形古義不傳。且上文云袒、衣縫解也。裸裎裼下皆云袒也。不皆爲衣縫解乎。是許之不通甚矣。??諸經傳。凡中衣之外上衣。裘則有裼衣。裼衣之外上衣。玉藻。裘之裼也。見美也。服之襲也。充美也。鄭曰。裼者、免上衣。見裼衣。凡當盛禮者以充美爲敬。非盛禮者以見美爲敬。禮尙相變也。按覆裘之衣曰裼。行禮袒其上衣。見裼衣謂之裼。不露裼衣謂之襲。鄭注玉藻曰。袒而有衣曰裼。以別於無衣曰袒也。經傳凡單言裼者、謂免上衣也。凡單言袒者、謂免衣肉袒也。肉袒或謂之袒裼。釋言、毛傳皆曰。袒裼、肉袒也是也。許君肉袒字作膻。在肉部。而袒作但。與裼互訓。裼爲無上衣之但。?裎爲無衣之但。?裎亦肉膻也。字與鄭異而義同。裼襲之制詳見聘禮注疏。從衣。易聲。先擊切。十六部。禮注曰。古文禮裼皆爲賜。詩斯干假借爲??字。