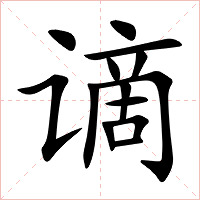

謫怎么讀 謫的意思

| 漢字 | 謫 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄓㄜˊ |

| 部首 | [讠] 言字旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:13 部外:11 |

| 異體字 | 謫 讁 ?? |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 繁體字形 | 謫 |

| 統一編碼 | 基本區 U+8C2A |

| 其它編碼 | 五筆:yumd|yyud 倉頡:ivycb 鄭碼:ssul 四角:30727 |

| 筆順編碼 | 4541432512251 |

| 筆順筆畫 | 丶フ丶一丶ノ丨フ一丨丨フ一 |

| 筆順名稱 | 點 橫折提 點 橫 點 撇 豎 橫折鉤 橫 豎 豎 橫折 橫 |

謫字的意思

1.封建時代把高級官吏降職并調到邊遠地方做官:貶謫。謫居。

2.指神仙受了處罰,降到人間(迷信):有人把李白稱為謫仙。

3.責備;指摘:眾人交謫。

謫字的基本解釋

基本字義

● 謫

(謫)

zhé ㄓㄜˊ

譴責,責備:眾人交謫。 封建時代特指官吏降職,調往邊外地方:謫遷。謫降(jiàng )。謫戍。謫居。貶謫。 變異:“庚午之日,日始有謫”。英語

charge, blame; disgrace; demote

德語 bem?ngeln ,sch?nden, Blamage (S)

謫字的詳細解釋

詳細字義

◎ 謫

謫、讁 zhé

〈動〉

(1) (形聲。從言,啻( chì)聲。本義:有意指摘,責備)

(2) 同本義 [blame;censure]

謫,罰也。——《說文》

罰罪者曰謫。——《通俗文》

國子謫我。——《左傳·成公十七年》

則自取謫于日月之災。——《左傳·昭公七年》

善言無瑕謫。——《老子》

窮年不相謫發。——《列子·力命》

公會齊侯于 濼,遂及 文姜如 齊。 齊侯通焉。公謫之。——《左傳·桓公十八年》

室人交遍謫我。——《詩·邶風·北門》

(3) 又如:謫疑(指摘懷疑);謫我(譴責我);謫罵(責罵);謫譴(譴責);眾口交謫

(4) 降職并外放 [exile;banish;relegate a high official to a minor post in an outlying district]

誼既以謫去,意不自得。——《漢書·賈誼傳》

謫守巴陵郡。—— 范仲淹《岳陽樓記》

只因勸酒蟠桃會,誤犯天條謫翠微。——《封神演義》

(5) 又如:謫降(降級下放到邊遠地方);謫發(發配邊疆);謫官(謫宦。謫吏。被貶降的官吏)

詞性變化

◎ 謫

謫 zhé

〈名〉

(1) 被罰戍邊的罪人 [a high official to minor post in an outlying district]

徙謫實之初縣。——《史記·秦始皇本紀》

(2) 缺點;過失 [fault; mistake]

善言無瑕謫。——《老子》

謫字的辭典解釋

康熙字典解釋

謫【酉集上】【言部】 康熙筆畫:18畫,部外筆畫:11畫

《唐韻》《集韻》《韻會》??陟革切,音摘。與讁同。《廣雅》責也。《玉篇》咎也,罪也,過也,怒也。《類篇》罰也。《左傳·成十七年》國子謫我。《註》譴責也。《史記·申屠嘉傳》議以謫罰,侵削諸侯。《前漢·武帝紀》天漢元年,發謫戍,屯五原。《老子·道德經》善言無瑕謫。

又變氣也。《左傳·昭三十一年》日始有謫。

又《玉篇》治革切《集韻》士革切,??音賾。《揚子·方言》怒也。《註》相責怒也。

又《集韻》丁歷切,音的。亦罰也。

又葉竹棘切,音陟。《柳宗元·懲咎賦》幸皇鑒之明宥兮,纍郡印而南適。惟罪大而寵厚兮,宜夫重仍乎禍謫。《說文》本作??。

說文解字解釋

說文解字

謫【卷三】【言部】

罰也。從言啻聲。陟革切

說文解字注

(謫)罰也。從言。啻聲。陟革切。十六部。