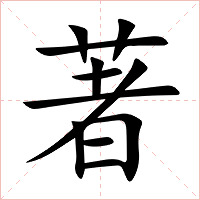

著怎么讀 著的意思

| 漢字 | 著 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄓㄨˋ|ㄓㄨㄛˊ|˙ㄓㄜ |

| 部首 | [艸] 草字頭 |

| 筆畫 | 總筆畫:11 部外:8 |

| 異體字 | 著 箸 ?? ?? ? |

| 字形結構 | 上下結構 |

| 簡體字形 | 著 |

| 統一編碼 | 基本區 U+8457 |

| 其它編碼 | 五筆:aftj 倉頡:tjka 鄭碼:ebm 四角:44604 |

| 筆順編碼 | 12212132511 |

| 筆順筆畫 | 一丨丨一丨一ノ丨フ一一 |

| 筆順名稱 | 橫 豎 豎 橫 豎 橫 撇 豎 橫折 橫 橫 |

著字的意思

著字的基本解釋

基本字義

● 著

zhù ㄓㄨˋ

顯明,顯出:著名。著稱。顯著。昭著。卓著。 寫文章,寫書:著述。編著。著書立說。 寫作出來的書或文章:名著。巨著。遺著。譯著。著作。 古同“貯”,居積。其它字義

● 著

zhuó ㄓㄨㄛˊ

◎ 附著,穿著。同“著(zhuó)”。

其它字義

● 著

zhe ?ㄓㄜ

◎ 助詞。表示動作、狀態的持續。同“著(zhe)”。

英語 manifest; (Cant.) to wear

德語 gleich wie 著 (veraltet)? ,berühren (V)?,Feuer fangen ,in Kontakt kommen ,bildet nach einem Verb die Verlaufsform ,deutlich, verfassen, zeigen (V)?,an etw. haften; anziehen (veraltet, jetzt wird zu 著)? (V)

法語 perdre la tête,s'énerver,atteindre,br?ler,atteindre,toucher,appliquer (une couleur)?,porter,se vêtir,(marque le déroulement d'une action)?,mouvement (échecs)?,d'accord!,(dialecte)? pour ajouter,remarquable,manifester,écrire,oeuvre

著字的詳細解釋

詳細字義

◎ 著 zhù

〈形〉

(1) (形聲。從艸,者聲。“艸”長在地面上,表示顯露。本義:明顯,顯著;突出) 同本義 [marked;remarkable]

著,明也。——《小爾雅》

名著而男女有別。——《禮記·大傳》

著不息者,天也。——《禮記·樂記》

宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚謹,為酒甚美,縣幟甚高著。——《韓非子·外儲說右上》

王氏門強,汝兄弟尚幼,不欲使此聲著。——《世說新語·仇隙》

此臣素著狂直于也。——《漢書·朱云傳》

(2) 又如:著海內(天下著名);昭著(明顯);卓著(突出的好);著姓(有顯著名聲的家族;使姓氏顯著);著號(著名;著稱)

詞性變化

◎ 著 zhù

〈動〉

(1) 顯現;顯揚 [show]

其不善而著其善。——《禮記·大學》

誠則形,形則著。——《禮記·中庸》

而日月之名久著于天地。——《韓非子·功名》

病鄭也。著 鄭伯之罪也。——《谷梁傳·僖公六年》

信義著于四海。——《三國志·諸葛亮傳》

以著其潔。——唐· 柳宗元《柳河東集》

最著者二。——清· 侯方域《壯悔堂文集》

(2) 又

華林部獨著。

(3) 又如:頗著成效;著白(明白);著相(佛教語。有意識地表現出來的形象狀態)

(4) 寫作;撰述,用文字顯明地表述 [write]

始知文章合為時而著,歌詩合為事而作。——白居易《與元九書》

仆誠已著此書。——漢· 司馬遷《報任安書》

著《靈憲》。——《后漢書·張衡傳》

著書之日。——唐· 柳宗元《柳河東集》

攜所著書。——清· 梁啟超《譚嗣同傳》

著之于所進呈書之中。——清· 梁啟超《譚嗣同傳》

(5) 又如:著作郎(主管天下文章、著作的官吏);著作人(古人稱為著作者。指書籍的作者);編著(參考利用已有的資料寫成書)

(6) 畫圖 [draw the pictures]

堯、 舜所以昌, 桀、 紂所以亡,皆著于堂。——《淮南子》

(7) 明了 [understand]

彼知丘之著于己也。——《莊子》

(8) 登記,記載 [register;record]

荊州非少人也,而著籍者寡。——《論游戶自實》

(9) 又如:著令(書面寫定的規章制度);著名(寫上名字或名稱);著籍(記姓名于宮門的門籍;記名于某學者門下為弟子;登記在戶籍上)

(10) 標出 [put a mark on]

書其賈數而著其物,若今時題署物。——《周禮》

(11) 建立;引申為成就 [found]

故先王著其教焉。——《禮記》

(12) 又如:著庸(立功);著稱(命名。給予名稱)

◎ 著 zhù

〈名〉

(1) 作品 [work]。如:名著(有價值的出名著作);原著(著作的原本);論著(帶有研究性的著作);新著

(2) 土著 。指定居不遷的人 [native;original inhabitants]

流民占著者五萬余口。——《后漢書》

(3) 另見 zhāo;zháo;zhe;zhuó

著字的辭典解釋

顯露、表現。《禮記·大學》:「揜其不善而著其善。」

標舉、標示。《禮記·祭法》:「帝嚳能序星辰以著眾。」《漢書·卷六○·杜周傳》:「若此,則流言消釋,疑惑著明。」

撰述、寫作。《史記·卷六三·老子韓非傳》:「于是老子迺著書上下篇。」《文選·曹丕·與吳質書》:「著《中論》二十余篇,成一家之言。」

記載。《墨子·明鬼下》:「周人從者莫不見,遠者莫不聞,著在周之春秋。」《左傳·襄公二十三年》:「初,斐豹隸也,著于丹書。」

名文章、作品的通稱。如:「名著」、「巨著」。

《詩經·齊風》的篇名。共三章。根據〈詩序〉:「〈著〉,刺時也。」或亦指嫁者即事之詩。首章三句為:「俟我于著乎而,充耳以素乎而,尚之以瓊華乎而。」著,與寧通,指門屏之間。而,語尾助詞,無義。充耳,以玉塞耳。以素,系以素絲。尚,加也。瓊華,美玉。

形顯明。如:「顯著的差別」。

著ㄓㄠˊzháo 動表示狀態的持續或已有了結果。如:「燈點著了」、「找著了」、「睡著了」。

接觸。如:「上不著天,下不著地」、「前不搭村,后不著店」。

陷入、中計。如:「他著了我的道了。」

副恰好、得當。如:「這筆錢真花著了。」

著ㄓㄨㄛˊzhuó 動穿上。《樂府詩集·卷七三·雜曲歌辭十三·古辭·焦仲卿妻》:「著我繡裌裙,事事四五通。」唐·李白〈上元夫人〉詩:「裘披青毛錦,身著赤霜袍。」

附、接觸。如:「附著」。《國語·晉語四》:「今戾久矣,戾久將底。底著滯淫,誰能興之?」《文選·宋玉·登徒子好色賦》:「著粉則太白,施朱則太赤。」

及、到。如:「著陸」。《三國志·卷二六·魏書·田豫傳》:「賊還,果遇惡風,船皆觸山沉沒,波蕩著岸。」唐·沈佺期〈雜詩〉三首之二:「妾家臨渭北,春夢著遼西。」

開花或結果。唐·王維〈雜詩〉三首之二:「來日綺窗前,寒梅著花未?」宋·蘇軾〈周教授索枸杞因以詩贈錄呈廣倅蕭大夫〉詩:「春根夏苗秋著子,盡付天隨恥充腹。」

命令、差使。元·王實甫《西廂記·第四本·第二折》:「我著你但去處行監坐守,誰著你迤逗的胡行亂走?」《西游記·第一三回》:「接至里面供給了,著僧綱請往福原等安歇。」

名下棋行子。如:「棋高一著」。

處事的方法、計策。如:「失著」、「無著」。

事情的歸宿。如:「著落」。

著ㄓㄜ˙zhe 助表示動作正持續進行。如:「坐著」、「正說著話」。

表示動作的存有。如:「鑲著花邊兒」、「貼著標語」。

表示某種情形的程度。如:「他可聰明著呢!」、「這石頭沉著呢!」

表示命令或囑咐的語氣。如:「你慢著!」、「你可要記著!」

著ㄓㄠzhāo 名計策、方法。《水滸傳·第二回》:「三十六著,走為上著。」

動放置。晉·陶淵明〈晉故征西大將軍長史孟府君傳〉:「文成示溫,溫以著坐處。」

受。如:「著風」、「著涼」。

發生。如:「著急」、「著慌」。

副北方方言。指意見相合、同意。如:「著哇!這正合我意。」

康熙字典解釋

著【申集上】【艸部】 康熙筆畫:15畫,部外筆畫:9畫

《集韻》《韻會》《正韻》??陟慮切,音箸。《博雅》明也。《中庸》形則著。《晏子·諫上篇》君之德著而彰。

又《管子·立政篇》十二月一著。《註》著,標著也,使傰曹署著其名。《周禮·典婦功註》書其賈而著其物。

又《前漢·景帝紀》廷尉與丞相更議著令。《註》著音著作之著。《晉書·職官志》魏太和中,詔置著作郞,於此始有其官。

又《小爾雅》思也。

又與貯通。《家語》子貢廢著鬻財於曹、魯之閒。《註》著,居也。

又《詩·齊風》俟我于著乎而。《傳》門屏之閒曰著。

又《左傳·昭十二年》若不廢君命則固有著矣。《註》著,位次也。《前漢·五行志》朝內列位有定處,所謂表著也。

又《廣韻》直餘切,音除。《爾雅·釋天》太歲在戊曰著雍。《韻會》表著之著亦音除。

又《羣經音辨》藥草也。《爾雅·釋草》味。荎著。《註》音儲。

又《類篇》陟略切,音芍。被服也。《晉書·宣帝紀》關中多蒺?,帝使軍士二千人著軟材平底木屐前行。

又《儀禮·士喪禮》幎目用緇,方尺二寸,?裏著組繫。《註》著,充之以絮也。《韓詩外傳》士褐衣縕著,未甞完也。

又《集韻》直略切,音擆。《吳越春秋》從隂收著,望陽出糶。《註》著。置也。

又《類篇》附也。《前漢·賈誼傳》黑子之著面。

又《禮·明堂位》著,殷尊也。《註》著地無足。

又《前漢·張騫傳》身毒國在大夏東南,其俗土著。《師古註》土著,謂有城郭常居,不隨畜牧移徙。《後漢·李忠傳》流民占著者五萬餘口。《直音》俗作著。

說文解字解釋

說文解字

箸【卷五】【竹部】

飯攲也。從竹者聲。陟慮切。又,遟倨切

說文解字注

(箸)飯?也。?各本作攲。支部攲、持去也。危部?、?也。?者傾側意。箸必傾側用之。故曰飯?。宗廟宥座之器曰攲器。古亦當作?器也。箸、曲禮謂之梜。假借爲箸落、爲箸明。古無去入之別。字亦不從艸也。從竹。者聲。陟慮切。又遟倨切。五部。